Der Schweizer Epidemiologe Marcel Salathé erklärt im Interview, was ihn an der Digitalisierung am meisten fasziniert. Und wo er ihre Grenzen sieht.

asut: Was ist eigentlich digitale Epidemiologie?

Marcel Salathé: Bei der Grippepandemie von 2009 bin ich darauf gestossen, dass viele Leute auf Twitter kundtun, was sie von der Grippeimpfung halten. In einer anderen Studie untersuchten wir Tweets von HIV-positiven Personen, die Angaben über die Nebenwirkungen eines bestimmten Medikaments machten. An solche Daten kommt man sonst nur schwer heran: Hier sind sie öffentlich und können ausgewertet werden. Die Sozialen Medien steckten damals noch in den Kinderschuhen, aber trotzdem sahen Forscher auf der ganzen Welt das Potenzial für das Gesundheitswesen, das in solchen Daten aus Quellen steckt, die ganz klar nicht für die Epidemiologie geschaffen wurden. Neben Twitter können das anonymisierte Mobilfunkdaten, Suchanfragen oder andere im Internet frei verfügbare Daten sein. Für mich ist der spannendste Aspekt des digitalen Wandels deshalb nicht die Möglichkeit, alle denkbaren Prozesse zu digitalisieren. Am eindrücklichsten ist sie dort, wo etwas fundamental Neues entsteht.

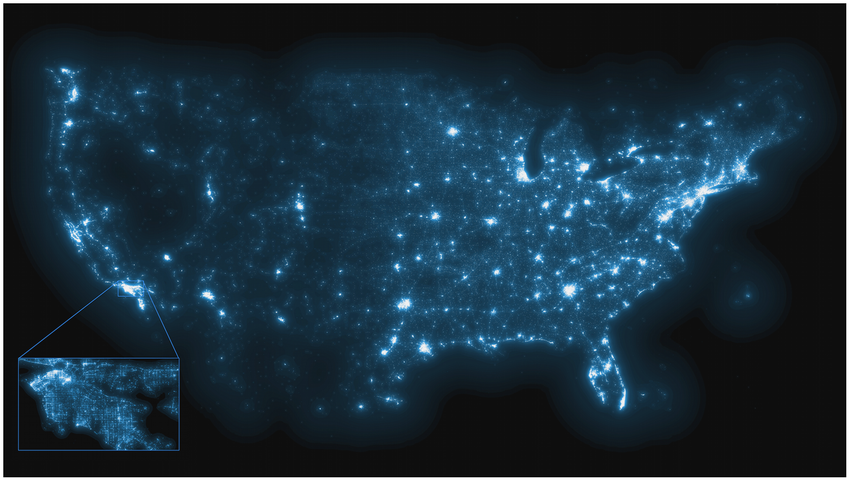

Karte generiert durch mehr als 250 Millionen öffentliche, zwischen März 2011 und Januar 2012 abgesetzte Tweets. Die Helligkeit der Farben entspricht der geografischen Dichte der Tweets (Quelle: Digital Epidemiology, Marcel Salathé et al., Plos Computational Biology, 2012).

Wie fischt man aus solchen Daten die relevanten Informationen heraus?

Solche extrem grossen Datenmengen, die typischerweise nicht sehr strukturiert sind und auch gar nicht für die epidemiologische Arbeit erhoben wurden, kann man nicht mehr mit manuellen Methoden auswerten. Da muss man in der Regel mit maschinellem Lernen – oder künstlicher Intelligenz (KI), wie man heute eher sagt – dahinter, um sie nutzbar zu machen. Aber das ist nicht immer nötig und auch nicht immer der richtige Ansatz. KI sollte man nur dann verwenden, wenn es wirklich nicht anders geht. Denn sie hat auch ihre Schwächen.

Zum Beispiel?

Das hat sich bei der Contact-Tracing-App sehr gut gezeigt, bei deren Entwicklung wir Schweizer Forscher von Anfang an dabei waren. Da gab es Teams aus aller Welt, die sich dafür aussprachen, möglichst viele Daten zu sammeln, um möglichst viele Erkenntnisse daraus zu ziehen. Aber die Lösung, die sich am Ende durchgesetzt hat, ist ein extrem datenarmes System, das ganz ohne KI auskommt. Und genau das ist seine Stärke. KI ist letztendlich eine Brille, die wir aufsetzen, um besser mit grossen Datenmengen umgehen zu können. Aber sie bleibt eine Brille. Ich will die KI nicht schlecht reden, ich bin ein grosser Fan und benutze sie in meiner Arbeit täglich. Aber es ist wie in der Medizin: Es gibt hervorragende Operationen. Doch das Beste ist noch immer, nicht operieren zu müssen.

Medienberichten gemäss kam die erste Warnung vor dem neuen Virus von einem Algorithmus. Kann die digitale Epidemiologie Krankheitstrends schneller erkennen als das mit traditionellen Ansätzen möglich ist?

Ich denke schon. Die Digitalisierung ist hier sicher der Schlüssel. Mit dem Covid-19 hat sich eindrücklich gezeigt, wie schnell sich die Daten in der Forschergemeinschaft verteilen und wie schnell die Wissenschaft vorwärts machen konnte. Aber das hat weniger mit KI zu tun als mit dem Internet an sich, auch wenn das vielleicht langweiliger tönen mag. KI funktioniert sehr gut, wenn man viele Daten analysieren muss. Bei der Entdeckung einer neuen Krankheit liegen am Anfang nur sehr wenig Daten vor, da bringt KI gar nichts. Die ersten Berichte über die neue Lungenkrankheit erhielten wir über E-Mail-Listen. Das mag Old-School-Digitalisierung sein, ist aber noch immer eines der verlässlichsten Systeme. Auch bei der Contact-Tracing-App sind es bewährte Technologien – Mobilfunk, Bluetooth – die zur Bekämpfung des Virus eingesetzt werden.

Die Schweizer Contact-Tracing-App wahrt den Schutz der Privatspähre. Könnte die digitale Epidemiologie ohne solche Auflagen nicht viel effizienter sein?

Im Prinzip ja. Aber dann würden wir uns rasant auf das chinesische Modell zu bewegen. Effektiv besteht die Gefahr, dass Epidemiologen manchmal ein bisschen zu schnell dazu bereit sind, Erkenntnis zum Preis von weniger Datenschutz einzukaufen. Das Bewusstsein für diese Gefahr, das Bewusstsein dafür, dass das ein Kuhhandel und kein guter Deal ist, ist noch nicht sehr verbreitet. Das besorgt mich ein wenig. Denn das ist eine Diskussion, die wir als Gesellschaft unbedingt führen müssen. Zumal mehr Daten nicht automatisch auch mehr Wissen bedeuten. Um bei China zu bleiben: Es ist dort trotz Temperaturscans und Gesichtserkennung am Ende nicht so viel besser gelaufen als anderswo.

Unterschiedliche Ansätze im Datenschutz haben auch dazu geführt, dass die an der Entwicklung der europäischen Corona-App beteiligten Schweizer Forscher aus dem Projekt ausgestiegen sind. Was gab da den Ausschlag?

Der essentielle Punkt war auch hier, wie viele Daten man sammeln will und insbesondere, wie viele davon den Gesundheitsbehörden, d.h. dem Staat zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Auseinandersetzung um diese Frage wird uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer wieder beschäftigen. Und obwohl meine Arbeit zu einem grossen Teil darin besteht, aus Daten Informationen zu gewinnen, bin ich ironischerweise davon überzeugt, dass es auch mit weniger Daten geht. Die Auseinandersetzung um die Corona-Warn-App ist für mich augenöffnend gewesen.

Während dem Lockdown war immer wieder die Rede vom Generationenkonflikt zwischen der Epidemiologie der alten Schule und der jungen Disziplin der datengetriebenen Epidemiologie. Hätte das Bundesamt für Gesundheit mehr auf Letztere hören sollen?

Sicher gibt es heute neue Ansätze, eine jüngere Generation von Epidemiologen, die darauf pochen, die neuen Tools verantwortungsvoll einzusetzen und eine ältere Generation, die sich mit Recht auf ihre Erfahrung beruft. Das ist normal und wird auch in 20 Jahren so sein: Dann wird eine neue Generation alles ganz anders machen wollen, als wir es heute tun. In der Schweiz hat es am Ende aber ganz gut funktioniert, beides zusammenzubringen und erfahrungsbasiert zu handeln ohne sich dem Neuen zu verschliessen.

Interview: Christine D'Anna-Huber